La philanthropie des milliardaires américains est souvent célébrée comme un pilier du capitalisme éclairé, une démonstration éclatante de la générosité individuelle au service du bien commun. Pourtant, derrière l’apparence de magnanimité se cachent des motivations complexes, qui vont bien au-delà du simple altruisme. Certains critiques dénoncent ce qu’ils appellent la philanthropie de façade, une stratégie sophistiquée mêlant bénéfices fiscaux, contrôle de l’image publique et maintien de l’influence politique et sociale.

L’essor des fondations philanthropiques

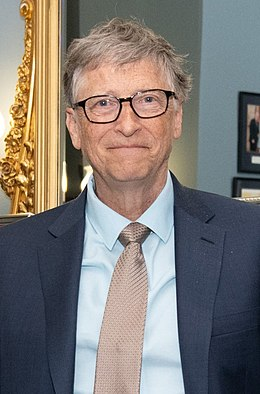

Les dernières décennies ont vu l’émergence de vastes fondations créées par des entrepreneurs du secteur technologique, des héritiers de l’industrie et des investisseurs financiers. Des noms comme la Fondation Bill & Melinda Gates, la Chan Zuckerberg Initiative, et la Fondation Bezos Earth Fund incarnent cette nouvelle vague de philanthropie. Ces structures administrent des milliards de dollars et prétendent agir sur des questions aussi urgentes que la santé mondiale, l’éducation et le changement climatique.

Allègement fiscal et pouvoir renforcé

Si l’action philanthropique peut effectivement contribuer à des causes nobles, elle permet aussi des réductions d’impôts considérables. Les dons effectués aux fondations permettent aux ultra-riches de déduire ces montants de leurs impôts, réduisant de façon significative leur contribution fiscale. En d’autres termes, l’argent qui aurait dû être collecté par l’État pour financer les services publics est détourné vers des projets choisis par ces individus.

Cette concentration de la richesse et du pouvoir de décision pose des questions éthiques et pratiques. Contrairement à un gouvernement élu et redevable aux citoyens, ces fondations opèrent souvent sans contrôle public, en investissant dans des initiatives qui peuvent refléter des préférences personnelles plutôt que l’intérêt général. En agissant ainsi, ces donateurs influencent indirectement les politiques publiques tout en renforçant leur image positive.

Contrôle de l’image publique

La philanthropie agit également comme un outil de « soft power » permettant aux milliardaires de se présenter sous un jour favorable, d’atténuer les critiques à l’encontre de leur fortune colossale et de leur impact social. Pour les figures comme Jeff Bezos ou Elon Musk, la contribution à des causes environnementales ou éducatives sert souvent à contrebalancer l’image d’exploitants des travailleurs ou d’acteurs économiques controversés.

Implications pour la société

Le plus problématique dans cette dynamique est peut-être la question de la justice fiscale et de la démocratie. Dans un système où les ultra-riches dictent leurs priorités grâce à la philanthropie, la distribution des ressources peut devenir inégale. Des domaines essentiels mais moins « prestigieux » que la lutte contre les maladies tropicales, comme l’amélioration des infrastructures locales ou le financement des systèmes de santé publics, risquent d’être négligés.

Vers une réforme?

La philanthropie des ultra-riches est un double tranchant : elle peut combler des lacunes laissées par l’État tout en sapant le principe même de l’égalité devant la loi et la justice fiscale. De plus en plus de voix appellent à des réformes qui pourraient inclure des plafonds sur les déductions fiscales pour les dons philanthropiques et une plus grande transparence quant aux décisions des fondations.

En résumé, si la philanthropie des milliardaires américains est un outil qui peut apporter des bénéfices significatifs à certaines causes, il est impératif de la considérer sous un prisme critique. La question est de savoir si ce système, qui permet à quelques individus d’exercer un pouvoir démesuré sur l’avenir de la société, est compatible avec les valeurs d’une démocratie véritablement égalitaire.

De John D. Rockefeller à Bill Gates

La philanthropie des ultra-riches, des magnats de l’industrie aux titans de la technologie, a traversé des décennies et évolué pour refléter les priorités et les dynamiques de chaque époque. De John D. Rockefeller à Bill Gates, les motivations et l’impact de la générosité des milliardaires ont changé, tout en soulevant des questions similaires sur le rôle et l’influence des élites dans les affaires publiques.

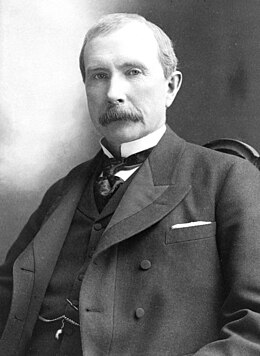

John D. Rockefeller : Le pionnier

John D. Rockefeller, fondateur de la Standard Oil et premier milliardaire des États-Unis, est souvent considéré comme l’architecte de la philanthropie moderne. À une époque où la richesse colossale était encore perçue avec méfiance par le public, il a canalisé une partie de sa fortune dans la création de la Fondation Rockefeller en 1913. Cette institution a joué un rôle crucial dans la promotion de la santé publique, de la recherche médicale et de l’éducation, finançant des initiatives qui ont aidé à éradiquer des maladies comme le paludisme et la fièvre jaune.

Cependant, la philanthropie de Rockefeller n’était pas dénuée de critiques. Les contemporains ont vu ses dons comme une tentative de redorer son image ternie par les pratiques monopolistiques de la Standard Oil. L’accusation de philanthropie de façade remonte donc à ses débuts, où la générosité publique cachait souvent un besoin de légitimation et de rédemption sociale.

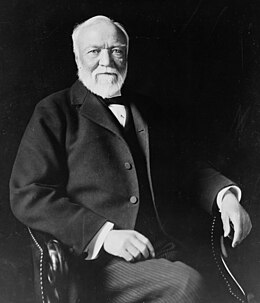

Andrew Carnegie et la responsabilité sociale des riches

Un autre contemporain, Andrew Carnegie, industriel et magnat de l’acier, a incarné la vision selon laquelle les ultra-riches avaient le devoir moral de redistribuer leur richesse avant leur mort, une idée résumée dans son essai « The Gospel of Wealth ». Carnegie a construit des bibliothèques, des institutions éducatives et culturelles qui ont transformé l’accès au savoir aux États-Unis. Son approche, bien que philanthropique, était également paternaliste, où il déterminait lui-même ce qui était le mieux pour la société.

La transition technologique : De Rockefeller à Gates

Le XXIe siècle a vu cette tradition de philanthropie passer aux mains des géants de la technologie. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, est souvent perçu comme le successeur moderne de Rockefeller. La Fondation Bill & Melinda Gates, lancée en 2000, est aujourd’hui la plus grande fondation privée au monde. Son champ d’action s’étend de la lutte contre les maladies infectieuses au soutien à l’éducation mondiale.

À l’instar de Rockefeller, Gates a dû faire face à des critiques sur ses pratiques commerciales, notamment les accusations de monopole contre Microsoft dans les années 1990. Sa transformation en philanthrope a contribué à restaurer son image, tout en lui permettant d’exercer une influence considérable sur la santé et l’éducation mondiales.

La continuité et les défis

La philanthropie de façade n’a pas disparu avec l’avènement des nouveaux milliardaires. Les critiques pointent du doigt des figures comme Jeff Bezos, qui, malgré sa richesse immense, n’a commencé à s’engager significativement dans la philanthropie que récemment. Sa fondation, axée sur le changement climatique et l’éducation, est perçue par certains comme une réponse stratégique aux accusations d’exploitation et aux pressions pour contribuer davantage au bien public.

Elon Musk, quant à lui, joue sur un autre tableau. Bien qu’il soutienne des initiatives variées, de la technologie spatiale aux énergies renouvelables, son approche est souvent perçue comme une extension de ses ambitions entrepreneuriales plutôt qu’une philanthropie pure.

Fondations et Héritages

Aux États-Unis, les familles les plus fortunées utilisent couramment des structures légales, comme les fondations privées, pour réduire l’impact fiscal sur leurs héritages et leurs donations. Bien que ces fondations soient censées remplir des objectifs philanthropiques, certaines d’entre elles servent aussi de mécanismes d’optimisation fiscale. Voici les principales stratégies utilisées :

- Fondations privées : Ces fondations permettent aux familles d’obtenir des réductions d’impôts immédiates en effectuant des dons de leurs actifs, tout en gardant un contrôle sur leur usage. Bien que les fondations soient censées redistribuer un pourcentage de leurs actifs chaque année, ces distributions peuvent être limitées et souvent réinvesties de manière à préserver le patrimoine familial.

- Trusts caritatifs : Ces véhicules permettent aux donateurs de transférer des actifs dans des trusts bénéficiant d’avantages fiscaux. Les revenus produits par ces trusts peuvent revenir au bénéficiaire ou à sa famille pendant une période déterminée, avant que le reste ne soit versé à une œuvre caritative.

- Dynasty Trusts : Ces « trusts dynastiques » sont spécialement conçus pour transmettre de la richesse de génération en génération avec un impact fiscal minimal. Ils permettent de placer des actifs hors du patrimoine du donateur, les rendant ainsi moins vulnérables aux impôts successoraux pendant des décennies.

- Donations de biens très valorisés : Les familles riches peuvent faire don d’actifs, tels que des actions, dont la valeur a fortement augmenté. Cela leur permet d’éviter les impôts sur les plus-values, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt pour la donation.

- Limited Liability Companies (LLCs) : Ces entités permettent de gérer des fonds ou des biens familiaux de manière flexible, avec des avantages fiscaux et une gouvernance familiale directe. Les héritiers peuvent en tirer des avantages sans que les biens soient directement transmis, ce qui limite l’imposition.

Ces mécanismes sont légaux, mais ils suscitent des débats éthiques, car ils permettent à une partie de la population fortunée d’éviter les lourdes charges fiscales auxquelles sont soumises les classes moyennes. Certains législateurs et activistes appellent donc à des réformes pour limiter ces pratiques et pour imposer davantage les grandes fortunes au moment des successions.

Impact et perspectives

Si la philanthropie des milliardaires a eu des effets tangibles et bénéfiques – financement de la recherche, réduction de la pauvreté et amélioration de la santé publique – elle demeure marquée par la question de la gouvernance démocratique. Lorsque des individus non élus influencent massivement les priorités mondiales, cela soulève des questions sur la transparence, la redevabilité et l’équité.

Le passage de John D. Rockefeller à Bill Gates trace un fil rouge à travers l’histoire de la philanthropie ultra-riche : un équilibre délicat entre le bienfait public et l’intérêt personnel, avec en arrière-plan le même débat sur le pouvoir des élites à façonner le monde à leur image.

Références

https://auvio.rtbf.be/emission/capitalisme-americain-le-culte-de-la-richesse-28247